みなさま明けましておめでとうございます(遅っ!)

気づいたら今年初のブログエントリになります。今年も力を入れすぎずマッタリ行きたいと思います。

また、管理者不在中に別の方の質問に回答してくださった、みじまさん、ありがとうございました!

さて、本題の製本です。

最近、印刷可能なPDFで技術書を購入したんですが、技術書という性格上、どうもPCだけでの閲覧は不便なことが多いので、紙で閲覧したいと思うようになりました。

特に今回は洋書なので、英語が苦手な私としては、分からない英単語の訳を書き込んでいきたいという別の意味もあり、印刷することにしました。

それっぽいキーワードでググった所、人力検索はてなの「PDFファイルの印刷と簡易製本をしたいのですが…」という質問に対する答えのNo.3に参考になる情報がありました。

印刷代を安上がりにするため、1回り大きいサイズ(A4に出力するならA3)の紙に小冊子印刷で両面印刷し、半分にカットして製本するというもの。印刷代が約半分になるので非常に経済的。

また、レーザープリンタを貸してくれる所や、個人でも1部から出力してくれる印刷業者があることも知りました。

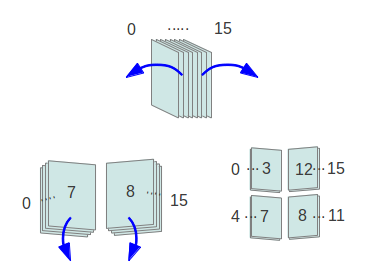

色々なサイトを参考に私も製本してみました。ただし、私の場合は印刷代を更にケチって4up (A3を1/4にカットしてA5サイズの本にする)で印刷してみました。

1. データの用意

今回印刷したい本は洋書のためか、A4などの規格とは違う独自の大きさのため、印刷業者に渡して印刷する際のトラブルを避けるため、A4規格に合わせてから4upにします。

Ubuntu などの Linux OS では印刷する際に、PDF形式でファイルに出力することができますので、この機能を使ってA4形式のPDFに印刷出力します。

Acrobat Readerでは PostScript 形式でしか出力できないので、UbuntuでPDFを開くときのデフォルトである「ドキュメントビューワ」でPDF(独自サイズ)→PDF(A4)に出力しました。

2up での小冊子印刷なら、この時に小冊子印刷を選ぶだけでデータの用意は完了です。

しかし、4up での小冊子印刷など対応しているわけがないので、pdftk と pdfjam を使って4up 小冊子印刷用にページ割をするスクリプトを作りました。

こういう個々のツールを組み合わせて新しいツールを簡単に作れるというのがLinux/Unixならではですね。

このスクリプトに関しては別記事で公開したいと思います。

2. 印刷

安い印刷業者(出力センターというらしいです)を探した所、アクセアという会社がA3モノクロ印刷 1面 9円 + 1ファイル 100円と安めだったので、ここにお願いすることにしました。

4upしたPDFは90ページ(両面印刷して45枚) だったので (9 * 90 + 100) * 1.05 = 955円なり。

今考えてみると、セブンイレブンのマルチコピー機でPDFを出力したほうが安かったかもしれません。A3サイズでも10円で出力できるので 900 円で済みます。

印刷結果の写真を取るつもりだったんですが、すっかり忘れてました・・・。

3. 断裁&製本

A3 で出力したものを Fedex kinko’s に持って行きます。ここでは 1 カット 100円で断裁してくれ、製本もしてくれます。

ちなみに、Fedex kinko’s でも印刷することができますが、ちょっと割高です。PCを借りて自分で印刷することで割安にできますが、モノクロ 1 面 11 円と単価が高く、PCレンタル代が200円以上かかります。

まず、A3→A5で2カットしてもらい、一度返してもらってページ割が正しくできているかチェック。自前のスクリプトでページ割したのでちょっと不安だったんですが、正しくページ割できていました。

製本の種類はくるみ製本とリング製本(どちらも税抜 320円)でちょっと悩みました。

見栄えや、本の強度的に一番いいのはくるみ製本なのですが、今回の用途として本を見ながらPCに打ち込んだり、紙面に書きこむことを考え、180度開いて勝手に本が閉じたりしないリング製本にしました。実用性重視!!

4. 完成!

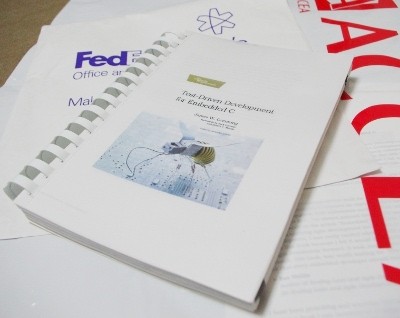

そして完成品はこちら。

ちょっとリングがでかい気がしますが、この厚み(2cmくらい)なので仕方ないですね。それに見た目より実用重視ですから。リングはたしか白・黒・青の3色から選べたと思います。

中身はモノクロですが、セブンイレブンでカラー出力(50円)していた表紙を一番上に載せ、製本してもらいました。

また、写真では分かりにくいですが、表紙の保護のため半透明のシート(クリアファイルのような素材のもの)を表に1枚追加してます。税抜100円

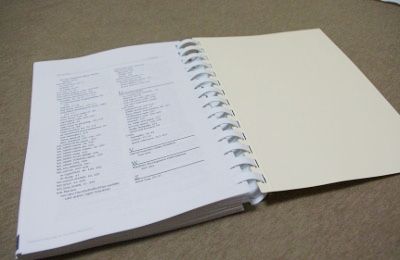

裏側はこんな感じ。

裏表紙としてクリーム色の厚紙を追加してもらいました。こちらも税抜100円。

リング製本なので180度安定して開きます。

リング製本は本棚にしまうときに邪魔になるので、ひと通り読み終えたらくるみ製本で製本しなおそうかと思ってます。

ただちょっと失敗したのはコレ。

ページ番号がリング製本の穴に撃ちぬかれてしまってます。右側のページ番号は読めるので特に困らないですが。

ちなみにこの本は、見開きを意識したページレイアウトになっておらず、どのページも右上にページ番号が書いてあります。

まとめ

全386ページある A5 の本を製本するのにかかった金額は以下のようになりました。明記がない金額は税抜きです。

- 印刷 – 小計: 955円 (税込)

- 1ファイル手数料: 100 円

- A3モノクロ印刷: 9円 × 90面= 810円

- 断裁・製本 – 小計: 651円 (税込)

- 断裁: 100円 × 2カット = 200円

- 表表紙・裏表紙: 100円 × 2枚 = 200円

- リング製本: 320円

- 表紙印刷

合計:1656円!!

個人で1部のみの製本としては、かなり手頃な値段じゃないでしょうか。印刷をセブンイレブンでやっていれば、1601円ですね。

あと、製本が思いのほか安くできることがわかったので、書籍を断裁→自炊(スキャン)→再製本というのもありだなと思いました。アクセアのくるみ製本のサンプルのページのように、表紙データさえうまく作れれば見た目にも遜色ない本に仕立てられると思います。

初めて挑戦したにしては出来栄えも個人的には満足です。製本して満足せずにちゃんと中身も読まないとな・・・(^^;