えー、突然ですが、おかげさまで "ぷちのいず" も今日で2周年を迎えました!(パチパチ)

おめでとう!ありがとう!

何事もあまり長く続かない私が2年もの間、休み休みですが続けてこれたのも、ひとえに皆様の応援のおかげです。 ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。

サイトを立ち上げて、しばらくは Google で 「ぷちのいず」で検索すると「ぷち/の/いず」と分割されて検索されていましたが、今ではサブページ(?) まで表示されるに至りました。

Google での検索結果

なんかサブページのチョイスがいまいちですが、こんなへなちょこサイトではもったいないくらいの好待遇です。

さて、サイトを立ち上げて2年。公私共に(?)いろいろありました。

ちょっと独りよがり的に振り返ってみましょう。初めに謝っておきますが、今日のブログは私が思い出に浸るエントリーです。すいません。

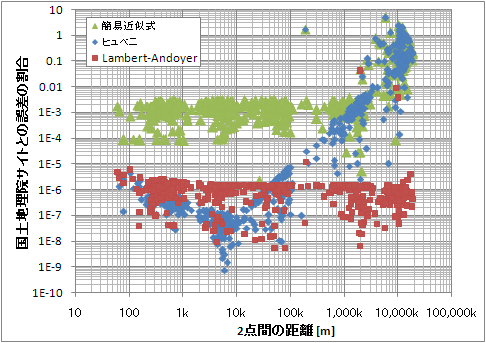

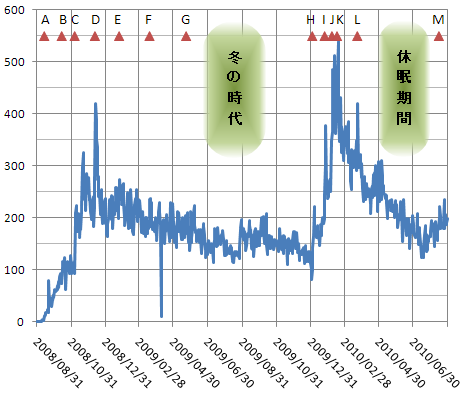

次の図はGoogleAnalytics でとったセッション数をグラフにした物です。

セッション数の推移

図中のアルファベットはイベントを表しています。各イベントの内容は次の通りです。

| A | 2008/09/13 | qgmap-0.0-aplha1 公開 |

| B | 2008/10/14 | qgmap-0.1.0 公開 |

| C | 2008/11/06 | GW-CF54Gドライバ公開 |

| D | 2008/12/12 | GW-CF54G WPA対応 |

| E | 2009/01/24 | qgmap-0.1.4 公開 (GPS対応) |

| F | 2009/03/19 | WifiConnect 公開 |

| G | 2009/05/23 | qgmap-0.1.8 公開 |

| H | 2010/01/02 | qgmap-0.2.0 公開 |

| I | 2010/01/24 | 4GB SDHCドライバ公開 |

| J | 2010/02/06 | 32GB対応 SDHCドライバ公開 |

| K | 2010/02/15 | 3桁機用SDHCドライバ公開 |

| L | 2010/03/23 | SL-A300用SDHCドライバ公開 |

| M | 2010/08/15 | qgmap-0.2.2 公開 |

うーん。懐かしい。

グラフの 2 つの大きなピークは、GW-CF54G ドライバの WPA 対応と SDHC ドライバの公開ですね。この2つは確かに気合い入れてましたね。帰りの電車の中で SD ドライバのアセンブラを解析したり。これができたら世界初!と思いながら頑張ってました。大変だったけど楽しかったです。WPAの接続ができた時も、SDHC 8GB が認識した時も鳥肌がたったのを覚えてます。

また、この様に出来事を並べると、WifiConnect がちょっとかわいそうですねぇ。未完のまま放置されちゃってます。まだ需要があるなら開発しないとですね。もう忘れかけてるのでキャッチアップに時間がかかりそうです。

qgmap に注目すると、記憶では初公開から 0.1.0 公開まで結構間があったような気がするんですが、1ヶ月程度だったんですね。その中で 7, 8 回リリースしているなんて、今から考えると尋常じゃありません。よほど暇だったんでしょうね

まぁ、そんな働きぶりだったせい(?)か、"冬の時代"を迎えてしまいます。会社が無くなってぷーたろーです。今思えばいい経験になりましたが、当時はちょっと心穏やかじゃなかったですね。幸い今の会社に拾われたので助かりましたが、リーマンショック真っ只中だったので、就職できてなかったらと思うとゾッとします。

このブログも入社の審査の際にプラスポイントだったようで、「ぷちのいず」に人生救われました。エンジニアなら技術系のブログなりソフトなりを書いて Output しているとアピールになるようです。

と2年間を振り返ってみましたが、 なんかサイトを立ち上げたのはずーっと前のような、でも早かったような不思議な感じです。

これからも細々とまったりと無理せず続けていこうと思います。よろしくお願いします。